一、工作概要

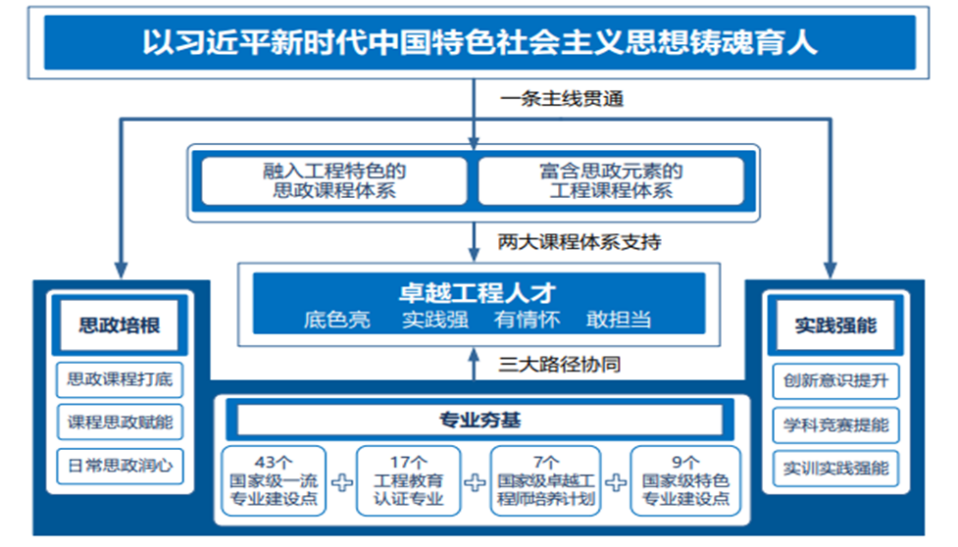

長沙理工大學是一所行業特色鮮明、長期致力于培養基礎建設行業“卓越工程師”的地方高校���。學校始終牢記“為黨育人���、為國育才”的使命���,全面落實立德樹人根本任務���,不斷強化行業辦學特色���,持續提升工程教育優勢���,堅持“底色���、本色���、特色”一體推進���、各類課程與思想政治理論課同向同行���,構建了“思政課程引領���、課程思政賦能���、社會實踐礪行”大思政格局,建設了“三全育人”與工程教育基地,形成了“以黨的創新理論鑄魂育人”一條主線貫通,“融入工程特色的思政課程體系���、富含思政元素的工程課程體系”兩大課程體系支持,“思政培根、專業夯基���、實踐強能”三大路徑協同的卓越工程人才培養新模式,為國家基礎建設行業源源不斷地輸送“底色亮���、實踐強,有情懷���、敢擔當”的卓越工程人才,是地方高校特色人才培養的成功范例���,為辦好高質量的高等工程教育提供了典型經驗。

2012年���,學校貫徹落實黨的十八大精神,全面推進“十二五”建設與發展規劃中提出的“‘底色亮���、實踐強,有情懷���、敢擔當’高素質工程人才”培養工作,開始成果研究���;2012—2013年,我校成為“卓越工程師教育培養計劃”實施高校���,9個專業獲批卓越工程師教育培養計劃;2016—2017年,人才培養模式日漸成熟���,學校先后獲評國家首批創新創業典型經驗高校、深化創新創業教育改革示范高校;2017年���,系統總結出“以習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人”一條主線貫通,“融入工程特色的思政課程體系���、富含思政元素的工程課程體系”兩大課程體系支持、“思政培根���、專業夯基、實踐強能”三大路徑協同的卓越工程人才培養新模式���,并全面推廣該模式;2018年起���,先后印發實施“課堂教學規范”“課程與教材建設管理辦法”“教職工職業能力提升計劃實施方案”等,將該模式落實落地���。

歷經10年探索實踐,形成了一批理論實踐成果���,發表論文78篇,出版10 本理論輔導教材���、6本課程思政案例集、4本工程倫理通識教材���,培育了2個全國高校黃大年式教師團隊、2位全國優秀教師���。獲國家級學科競賽獎1373項,位列六輪總榜第57名���;獲3項省級教學成果一等獎;建成了集思政教育與工程教育于一體5000平方米的教育基地���。2022年,教育部思想政治工作簡報和湖南教育快訊予以推介���。2022年5月,“課程思政賦能高素質復合型工程人才培養的探索與實踐”獲第十三屆湖南省高等教育教學成果獎一等獎���。

二、工作亮點

1���、成果特色:構建了“思政課程引領���、課程思政賦能���、社會實踐礪行”大思政格局���。

以國家戰略需求為導向���,以43個國家級一流本科專業建設點為基礎���,以17個工程教育認證專業���、7個國家卓越工程師培養計劃為依托���,全面落實“新時代高教40條”���,構建各類課程與思想政治理論課同向同行���,形成協同效應的“思政課程引領���、課程思政賦能���、社會實踐礪行”大思政格局���,形成了“以習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人”一條主線貫通���,“融入工程特色的思政課程體系���、富含思政元素的工程課程體系”兩大課程體系支持���,“思政培根���、專業夯基���、實踐強能”三大路徑協同的卓越工程人才培養新模式(圖1)���。

圖1課程思政賦能卓越工程人才培養新模式圖

2���、培養理念創新:提出了“底色���、本色���、特色”一體化的培養目標���,創新性回答了基礎建設行業“培養什么人”的方向性問題���。

學校牢牢把握“培養什么人���、怎樣培養人���、為誰培養人”的根本問題���,創新性的提出了“底色���、本色���、特色”一體化的培養目標���,解決了如何筑牢人才理想信念“底色”問題���、如何提高工程人才專業能力“本色”問題���、如何錘煉基礎建設行業卓越工程人才“特色”問題���。通過實施思政課“打底”工程���、構建融入工程特色的思政課程體系���、打造精彩“信仰課堂”���,涵養學生愛黨報國情懷���,砥礪工程報國志向���,擦亮工程人才理想信念“底色”���;通過強化前沿知識傳授���、創新意識培養���、專業品質磨煉,夯實工程人才專業能力“本色”���;通過湖湘文化熏陶、工匠精神激勵���、工程實踐錘煉,彰顯具有濃郁“湘味”“動手能力突出”的工程人才“特色”���。

3、育人模式創新:構建了“一條主線貫通、兩大課程體系支持���、三大路徑協同”的卓越工程人才培養新模式���,創新性回答了“怎樣培養人”的路徑問題���。

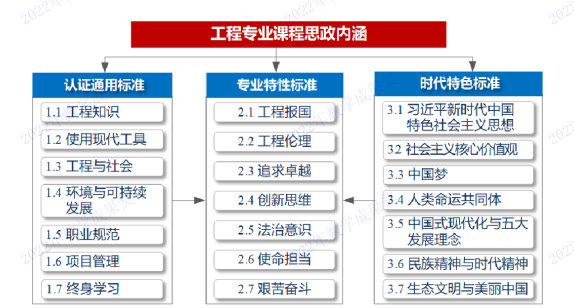

充分發揮思政課程的主渠道作用���,讓學生深刻感悟馬克思主義真理力量���,真正理解中國化時代化的馬克思主義為什么行���。構建了“融入工程特色的思政課程體系”“富含思政元素的工程課程體系”���,搭建課程賦能平臺���,形成了同向同行���、同頻共振的課程育人效應(圖2)���。將“價值塑造、知識傳授、能力培養”融為一體���,把立德樹人體現到學科體系、教學體系、教材體系���、管理體系,著眼專業能力���、技術創新能力、解決復雜工程問題能力培養���,創建“主渠道與主陣地、思政課程與課程思政���、思政課教師與專業課教師”協同育人格局,創新性回答了“怎樣培養人”的路徑問題���。

圖2 基礎建設行業卓越工程人才課程思政建設內涵

4、教學實踐創新:創新教學方法���、拓展教學載體、延伸教育內涵���,提高卓越工程人才培養質量。

把“工地”搬進課堂���,打造橋梁紅色基因講堂、紅色建筑建模賽等系列特色課堂,將重大工程建設中的科技創新成果���、新工藝工法,以及形成的精神、涌現出的先進群體故事等融入課程教學內容。把課堂搬進工地���,走進工程現場,深度了解施工規范、工藝流程���,將專業教育、勞動教育與工程實踐相結合,增強學生的專業認知���、勞動意識���,提升學生的工程能力���,厚植學生工程報國情懷���。建設“三全育人”與工程教育基地和工程模型實習基地���,拓展教學載體���,打造具有集成效應的“移動思政課堂”���,沉浸式地感受大國工程的輝煌成就,提高課堂的貼近度、生動性、實效性。

5���、人才培養:課程思政賦能,卓越工程人才培養成效顯著

培養質量全面提高。工科類學生100%參加科技創新活動���,獲國家、省部級獎勵 5435 項,其中首屆“互聯網+”大賽金獎2項���。學校居 2021年全國普通高校大學生競賽榜單(本科)第22 名。畢業生以思想過硬、專業扎實���、動手能力強著稱,就業率連續多年穩定在98%以上,是國家首批創新創業典型經驗高校50強和深化創新創業教育改革示范高校。80%以上的學生主動奔赴基層一線���,為交通、電力、水利等基礎建設行業輸送了大批卓越工程人才,為“中國建造”貢獻了“長理力量”���。一大批校友奮斗在港珠澳大橋、南海島礁、洋山深水港���、西電東送等國家重大工程���,以及科倫坡港口城等“一帶一路”工程���。人民日報���、中央電視臺等300余次報道學校育人成果���。中國教育報頭版頭條以《“三種精神”閃亮超級工地》為題報道校友奮戰于港珠澳大橋建設現場���。新華社���、中國教育電視臺以“開放式”課堂培訓推動思政課高質量發展》等為題報道我校思政課���,該活動被教育部納入“一省一策”集體行動任務清單���。教育部官網���、中國教育報以《一位教高數的“思政課教師”》為題報道我校課程思政教學事跡(視頻播放量超1.3億次 )���。多位國家領導人和湖南省委領導先后來校視察���,高度肯定我校育人成效���。

三���、經驗總結

學校將思政教育貫穿人才培養全過程���,“寓價值觀引導于知識傳授和能力培養之中”���,協同推進思政課程與課程思政建設���,大力實施“打底工程”���,構建了具有“工程報國”鮮明特色的課程思政賦能高素質復合型工程人才培養體系���,為國家輸送了一大批“底色亮���、有情懷���、敢擔當”的時代新人���?��?偨Y建設經驗���,在于“始終”做到了以下幾方面:

1���、始終堅持學校黨委領導下的“大思政”格局

將立德樹人成效作為檢驗學校一切工作的根本標準���,建立黨委行政齊抓共管���、職能部門引導支撐���、校院兩級協同發力的工作推進機制���,形成“三全育人”深入推進���、“四個協同”與時俱進���、“五大課堂”齊頭并進的“大思政”格局���。我校黨委書記付宏淵在學校第四次黨代會上6次提到思政建設���,要求“推進‘底色亮’工程���。堅持用黨的創新理論培根鑄魂���,充分發揮思政理論課主渠道作用���,強化課程思政建設���;深化‘打底工程’���,把馬克思主義信仰���、共產主義信念���、愛國情懷、奮斗精神和湖湘文化紅色基因,植入大學生的思想靈魂���,致力于培養更多富有’湘味’的社會主義建設者和接班人。”

2���、始終牢記“思想政治理論課是落實立德樹人根本任務的關鍵課程”

“吃透”理論,加強對黨的創新理論的研究闡釋���,關注焦點和堵點,建設難點題庫���,進行集中攻關,廓清學生認知迷霧���,提升思政課的引領力;“摸準”學生���,把握“平視一代”的思想特點,講授方法推陳出新���,“對話”代替“訓話”、“互動”代替“被動”���、“研討”代替“說教”,提升思政課的親和力���;“把住”熱點,緊扣建黨百年,將《覺醒年代》《百煉成鋼:中國共產黨的100年》《長津湖》等影視作品引入課堂���,置身大變局,重溫大歷史���,提升思政課的吸引力���。思政課的思想性���、理論性、針對性不斷增強���,如鹽入味、咸淡相宜���,學生普遍反映“對口味”“很解渴”。

3���、始終把握“專業課程教學是課程思政的最主要依托”

充分挖掘蘊含其中的思政教育元素,確保各類課程與思想政治理論課同向同行���,立項建設了245門“課程思政”精品示范課程,實現由點到面的全覆蓋���。思政課教師參與專業、基礎課程思政設計���,將社會主義核心價值觀、科學家精神���、家國情懷、工程倫理等恰如其分地融入其中���,結合校友參與的“抗冰復電”“火神山”“雷神山”醫院建設等實例,將專業課講出了“思政味”���。三是始終注重“課堂內外聯動”。讓課堂教學與專業實踐���、社會實踐緊密結合,將工程實踐納入課程體系���,依托校內外實訓實踐基地,深入開展實踐教學和社會實踐活動���,實踐教學在總學分中占比超過25%。

4���、始終緊扣“五個要素”開展教育教學

堅持全要素互融并重���,圍繞學生���,緊扣“教師���、專業���、課程���、教材���、課堂”五個關鍵要素開展課程思政教育教學���。一是加強頂層設計和制度建設���,通過修訂專業建設管理辦法等制度���,全方位多路徑將課程思政內化為常態化教育教學要求���,將社會主義核心價值觀分解落實到培養方案���、教學大綱���、教案講義中���。二是加強課程���、教材(案例)建設���,在校級金課���、省級一流課程���、國家級一流課程等梯次課程建設中���,著重支持課程思政的示范課程(或課程群)���、教材或案例���、教學平臺建設等���。三是加強示范引領���,黨委書記等學校領導帶頭為新生開講思政第一課���、“萬人思政課”���,院長(系主任)講專業思政第一課���,課程負責人講課程思政第一課等���,帶動廣大教師自覺增強課程思政意識���,全面提升育人能力���,真正實現“門門課程有思政���、個個教師會育人”���。

5���、始終秉承“多措并舉”促成效

創建多層多維評價體系���。構建“學院—基層教學組織—課程—課堂”4個層級���、“育人目標—教學內容—教學團隊—教學過程—教學方法—育人效果”6個維度的課程思政建設成效考核評價體系���,選樹一批課程思政示范課堂和一批課程思政優秀教師���,持續強化課程思政的價值引領���。搭建相學相長平臺���。舉辦校院兩級思政課程與課程思政協同育人教學展示活動���,讓思政教師與專業教師同臺切磋“思政”教學���;承辦湖南省首屆普通高等學校課程思政教學改革研討會、湖南省首屆普通高等學校課程思政教學競賽���、全國新能源科學與工程專業課程思政會議等,先后吸引了省內外100余所高校1.5萬余名教師線上線下參會���,籍此交流互鑒、博采眾長,不斷推進課程思政的開拓創新���。