2017年10月19日 21:51

2017年10月19日 21:51

2017年10月19日 21:51

2017年10月19日 21:51

2024-08-16

近日,長沙理工大學蔣昌波教授研究團隊在珊瑚砂顆粒運動特性方面取得重要研究進展。該研究成果在流體力學國際權威期刊《Journal of Fluid Mechanics》發表,這是我校首次在《Journal of Fluid Mechanics》期刊發表學術論文。該論文的第一作者為陳杰教授,重要合作者為長沙理工大學博士生姚震、西澳大學博后何飛(通訊作者)、蔣昌波教授等,研究得到了國家自然科學基金重點項目與湖南省自然科學杰出青年基金的支持。《Journal of Fluid Mechanics》期刊是英國劍橋大學出版社旗下核心期刊,由流體力學大家George K. Batchelor于1956年創辦,是業界公認的流體力學領域TOP1期刊,IF為3.6。

隨著極端天氣(臺風、海嘯等)、人類活動(人為建筑、爆破捕魚和非法偷獵硨磲等)的加劇,強烈的水體擾動使得原本為珊瑚礁生態系統提供碳酸鹽及營養物質的珊瑚砂,成為了磨損珊瑚組織、阻礙光合作用、毀壞珊瑚幼蟲的主要介質。同時隨著珊瑚砂的淘刷、侵蝕,進而導致島礁本體破壞,對珊瑚島的穩定性產生重大影響。

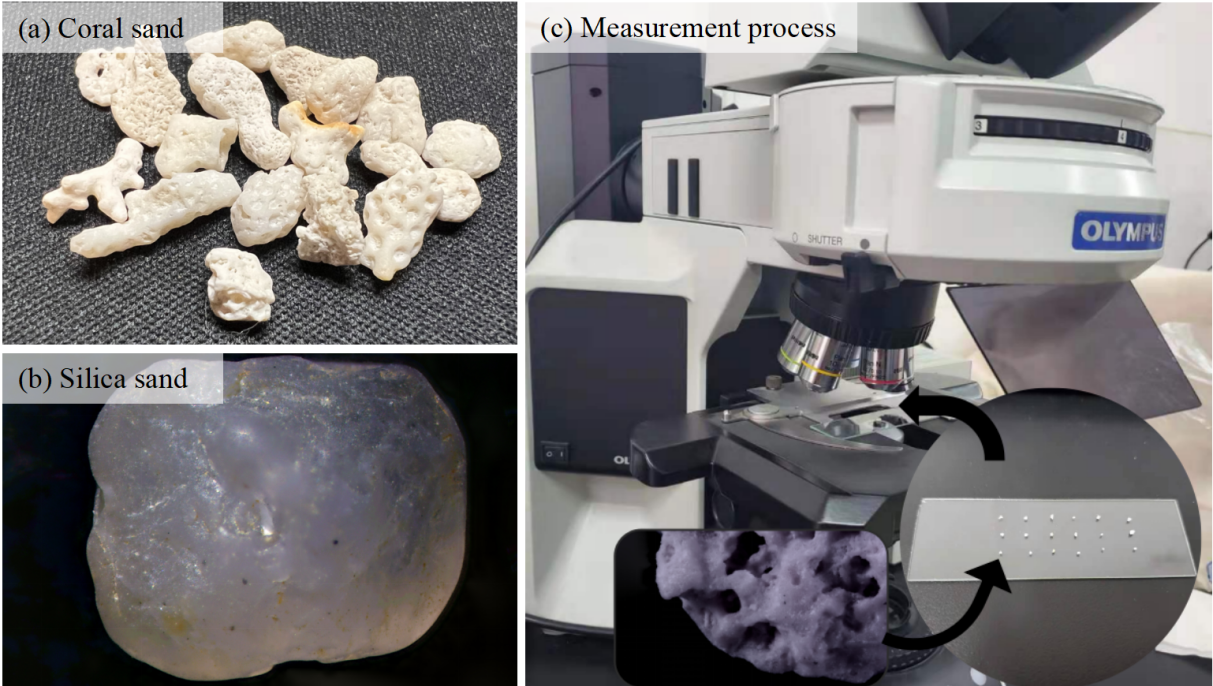

圖 1 通過顯微鏡觀察珊瑚砂顆粒與石英砂顆粒的不同

珊瑚砂是發育于熱帶海洋環境中的一種特殊類型的巖土介質,是珊瑚礁長期經破碎和風化作用形成的較小顆粒碎屑物質。與經過河流遠距離搬運至海灘的常見石英砂相比,珊瑚砂具有比重大、磨圓度低、形狀各異、棱角分明且空隙較多等特點。這導致了現有石英砂運動預測模型對珊瑚砂的適用度較低,給預測珊瑚島穩定性以及實施珊瑚礁保護工程帶來了很大的困難。克服這一困難的有效途徑是通過珊瑚砂的相關物理實驗,建立完整體系的珊瑚砂運動預測模型。

圖 2 珊瑚砂顆粒沉降尾跡

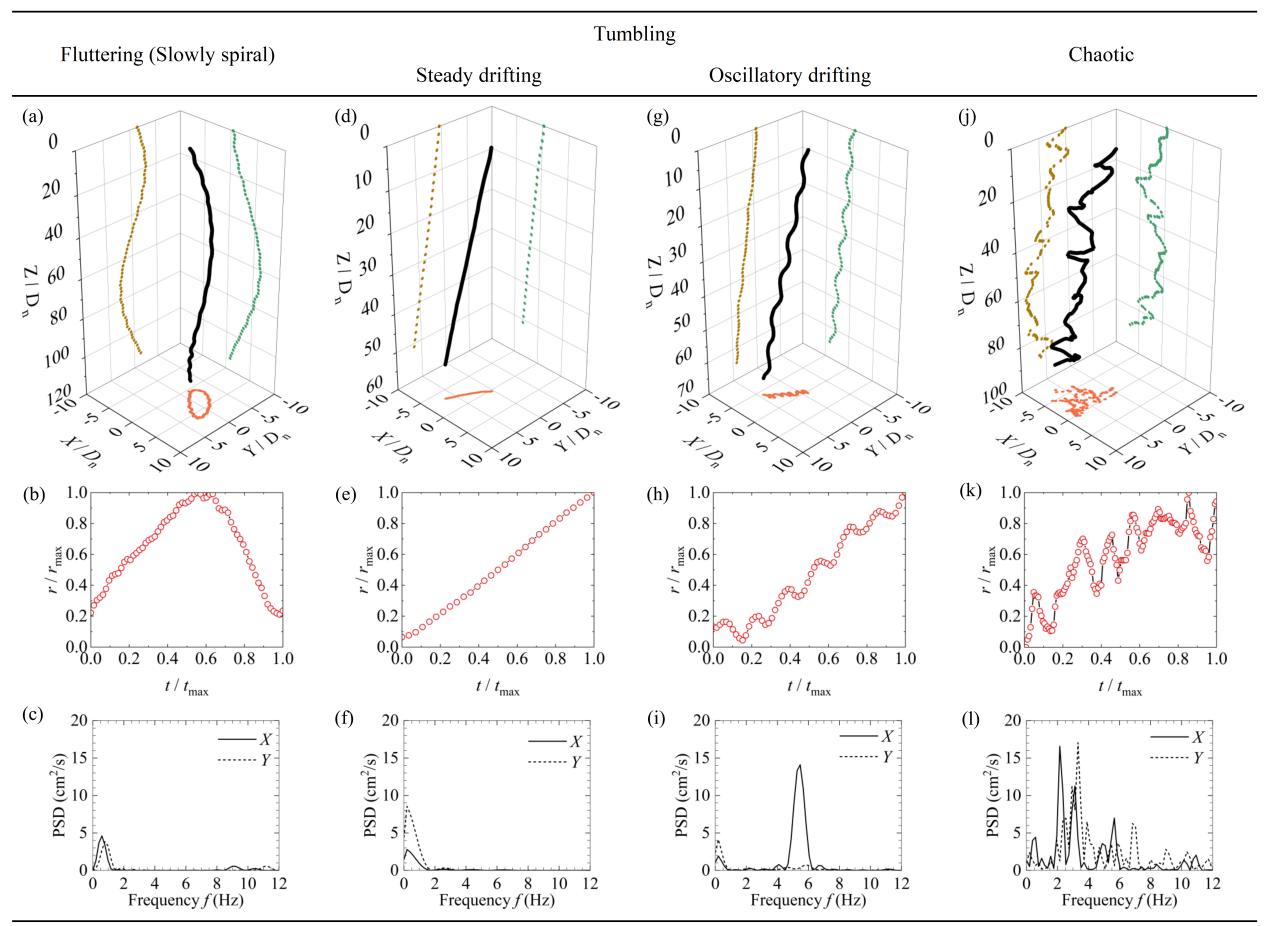

針對以上問題,蔣昌波研究團隊對珊瑚砂顆粒沉降運動開展實驗研究,通過圖像追蹤技術,重構了珊瑚砂顆粒的三維沉降軌跡,并基于頻譜分析劃分了三種不同的沉降軌跡類型,并統計了出現三種沉降軌跡的概率。結果表明,如果隨機挑選一顆珊瑚砂顆粒,那么這三種沉降運動模式(翻滾運動(Tumbling)、混沌運動(Chaotic)、擺動運動(Fluttering))發生的概率分別約為26%、42%和32%。

圖 3 珊瑚砂顆粒三位軌跡重建與頻譜分析

圖 4 不同形狀珊瑚砂顆粒沉降運動模式概率統計

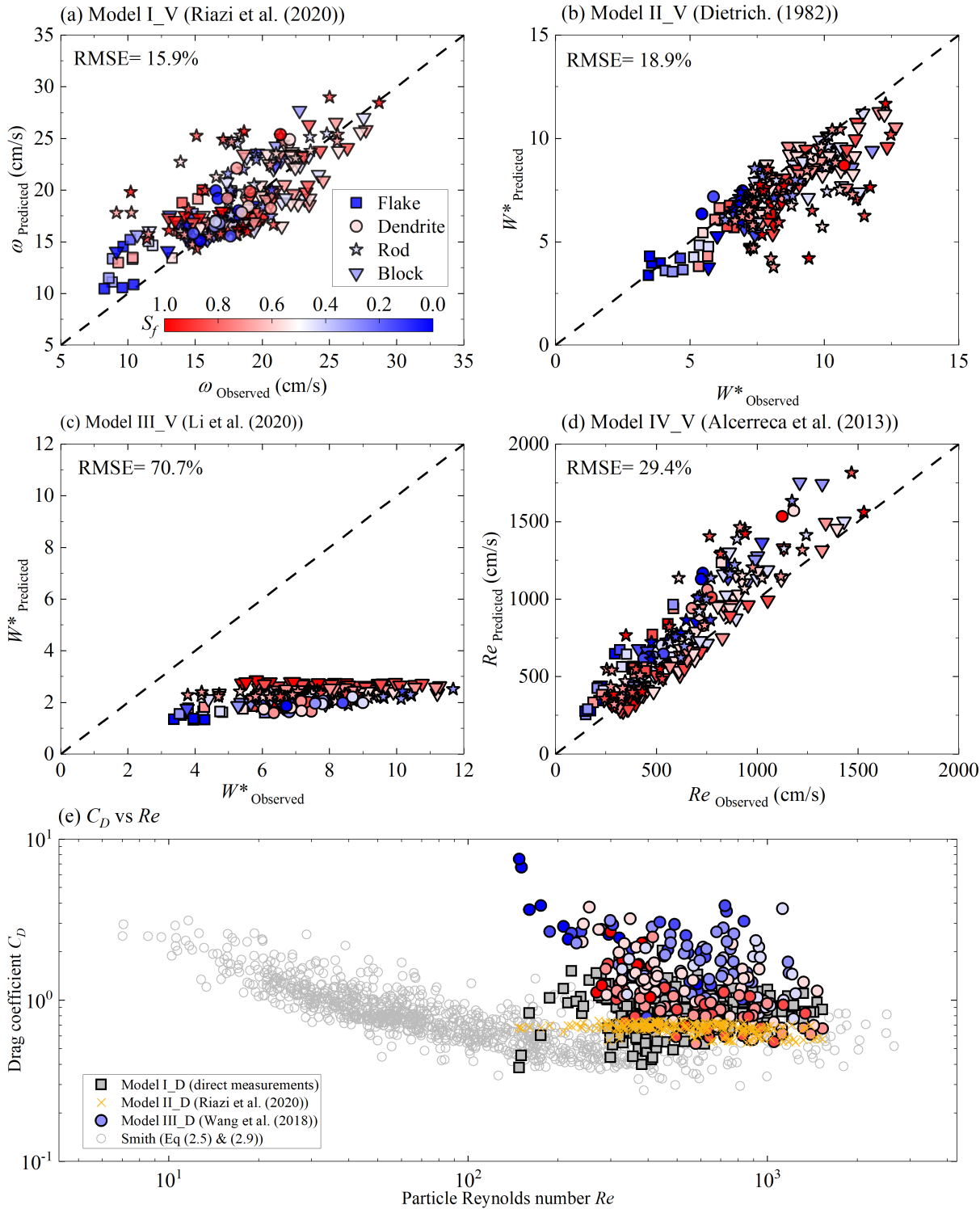

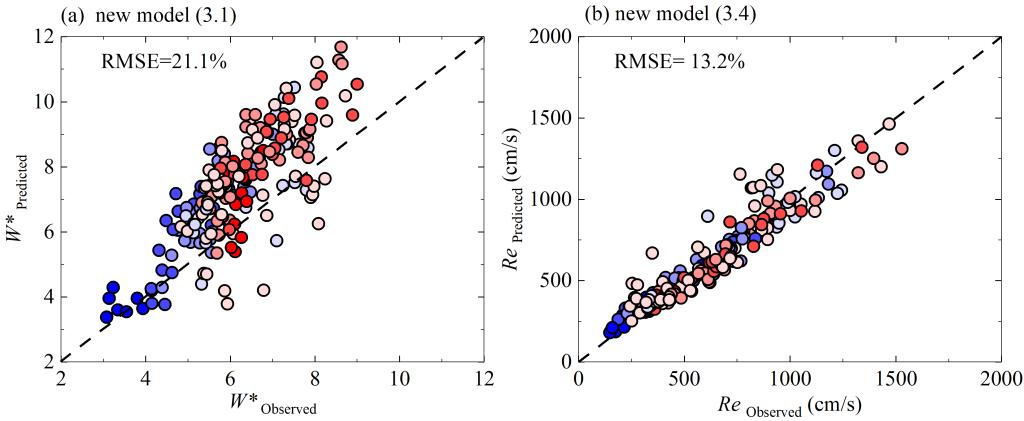

同時基于實驗數據,本研究中進一步論證了現有沉降預測模型對珊瑚砂顆粒的適用性并提出了適用于珊瑚沙的沉降預測模型,且預測效果提升顯著。探究珊瑚沙的沉降運動特性并提出沉降運動的預測模型對珊瑚礁保護工程具有重大意義。

圖 5 討論了現有沉降預測模型的適用性

圖 6 建立了適用于珊瑚砂的沉降預測模型

論文引用格式:Chen J, Yao Z, He F, et al. Experimental study on the settling motion of coral grains in still water. Journal of Fluid Mechanics. 2024;990:A15. doi:10.1017/jfm.2024.469

論文網址:https://doi.org/10.1017/jfm.2024.469

論文主要作者介紹:

陳杰,教授,博士研究生導師,長沙理工大學水利與環境工程學院院長

姚震,長沙理工大學水利與環境工程學院21級博士生

何飛,博士后研究員,西澳大學

蔣昌波,教授,博士研究生導師,湖南工業大學校長、長沙理工大學“水利工程”學科負責人

上一條:我院教師參加湖南省首屆地礦、環境工程、安全科學與核工程類專業教學指導委員會專業建設年會

下一條:我校學子在第十三屆全國海洋航行器設計與制作大賽中喜獲佳績