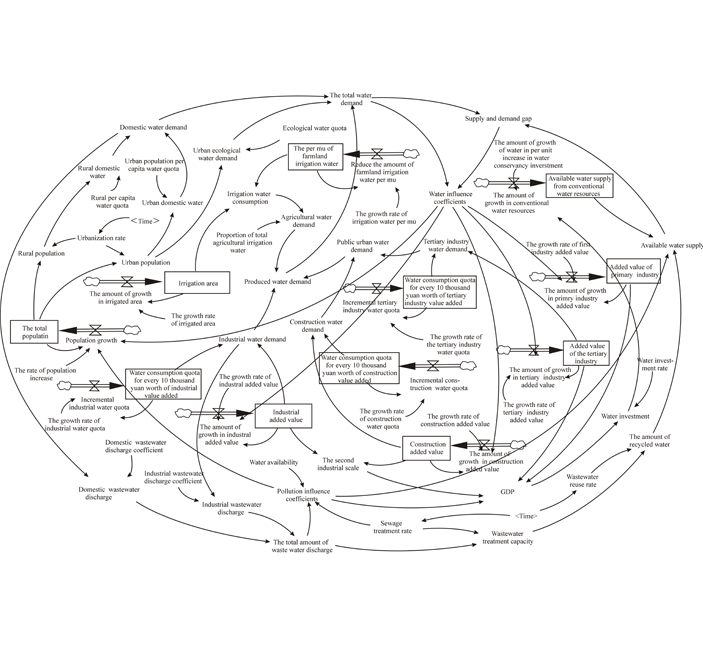

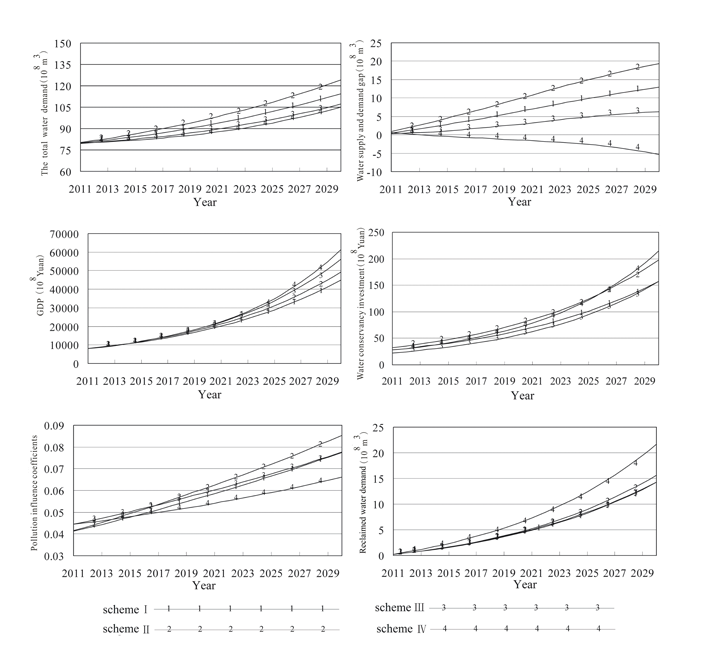

1�、城鎮化進程中水資源供需系統仿真及優化決策

隨著人口增長、工農業生產活動�、城鎮化的急劇發展以及氣候條件變異�,正對有限的水資源及水環境產生巨大的沖擊,水資源供需矛盾成為世界范圍內的戰略性問題之一�。如何確定適宜的GDP增長速度�、城鎮化發展模式�、合理的生態需水以及與水資源配置之間的關系,以此達到最佳的經濟�、社會�、生態環境效益�,實現水資源優化配置,已成為研究區域水資源供需的重要方向�,以及學術界面臨的一項迫切需要解決的問題�。水資源供需涉及資源環境�、生產生活、經濟發展等諸多因素�,各因素之間存在著相互制約�、彼此消漲的關系�,常用的分析方法很難從整體上對系統結構、功能特性進行充分�、全面的描述�。本研究基于系統動力學原理與方法�,在充分考慮社會經濟發展及生態用水需求的基礎上,建立水資源供需仿真模型及優化決策系統�。研究彌補以往靜態分析中自然因素與社會因素相分離的缺陷�,描繪不同方案下水資源供需系統的變化趨勢�,并得到難以用數學分析得到的系統特性參數和政策調控的合理模式。成果在洞庭湖區�、長株潭城市群等得到了應用�。已在“Journal of Geographical Sciences�、地理學報、自然資源學報�、應用生態學報”等發表論文10余篇�,其中SCI收錄2篇�,權威期刊2篇,CSCD 6篇�。培養碩士研究生3名�。

2�、洞庭湖大通湖垸區水資源優化配置研究

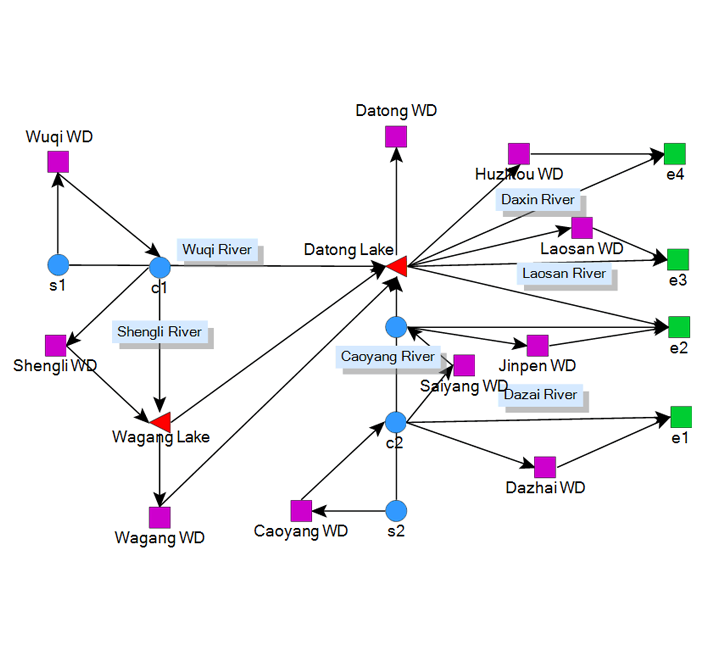

現場調查、歷史文獻查閱與遙感技術相結合�,查明了大通湖垸區水系與地貌特征�,研究了垸區內外河湖水系的歷史變遷�,對垸內外河湖的水位�、流量�、輸沙等變化情況進行了分析;基于水系地貌特征與防洪排澇水文分析計算成果�,對垸區進行了水文水資源分區。

完成了大通湖垸區垸內溝渠水環境、地下水環境�、大通湖水質與水生生物等的調查研究與分析計算�,評估了垸內水生態環境現狀�。

構建了大通湖垸區農田污染負荷預測模型、污染物遷移轉化預測模型�,完成了垸區農田營養鹽流失量�、生活與工業營養鹽流失量�、漁業養殖污染負荷,大通湖水環境容量等分析計算�,提出了適應洞庭湖垸區的農田污染負荷預測模型�、污染物遷移轉化預測模型�;提出了大通湖污染控制方案。

完成了大通湖垸區生態需水流量研究�,提出了旨在提升大通湖垸區水資源和水生態環境安全的河湖水系連通方案�,完成了水資源配置與防洪以及生態相結合的生態調度方案�。

發表研究論文3篇;培養碩士研究生3名�。項目成果受到同行專家�、相關政府部門的高度關注和認可�,具有顯著的推廣價值。

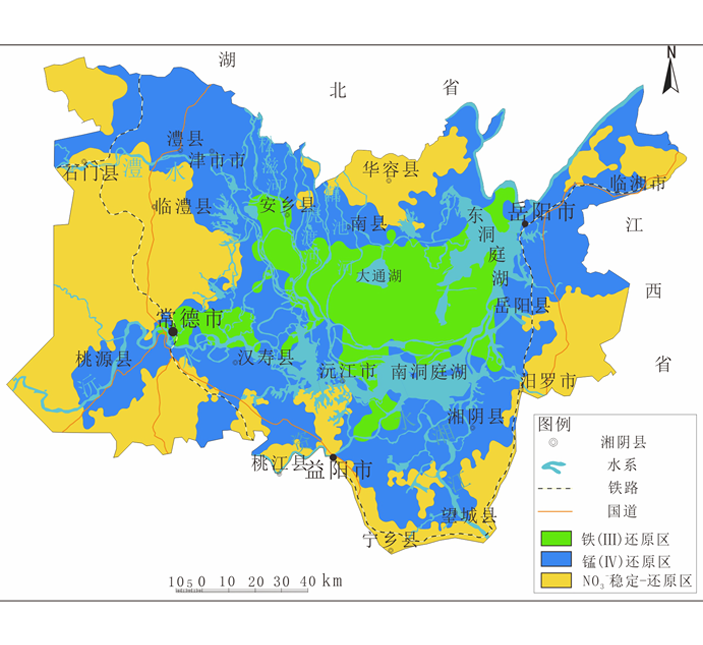

3�、洞庭湖區地下水文過程與環境演化

地下水是水文循環的重要組成部分�,開展地下水文過程與環境研究對深入理解洞庭湖形成機制�、地下水資源科學開發與利用、洞庭湖區生態環境保護都具有重要意義�。

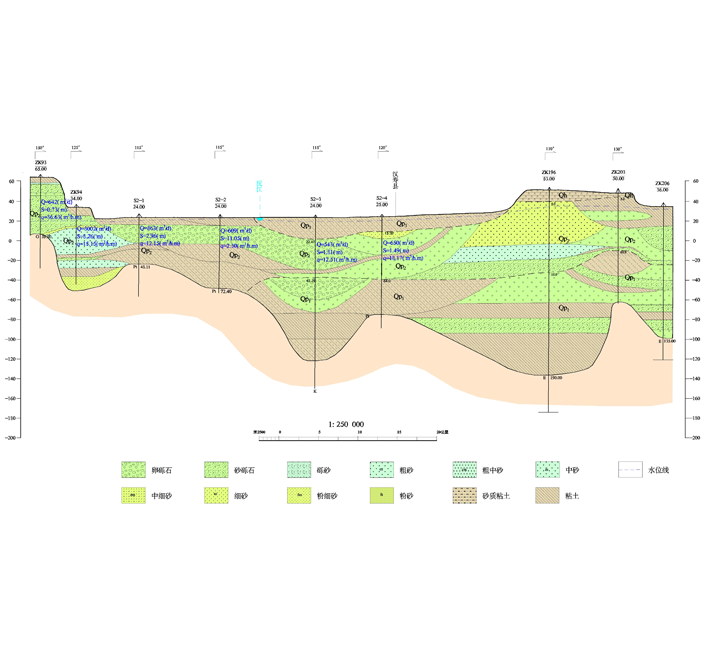

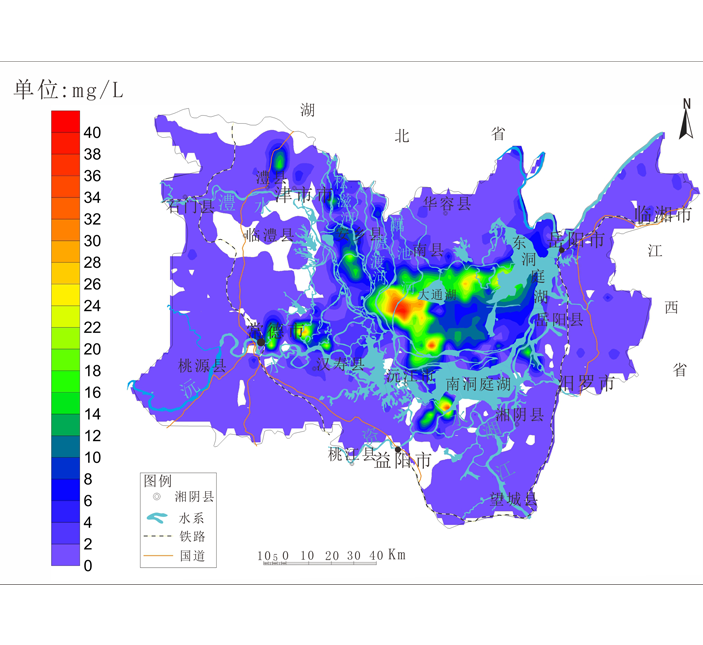

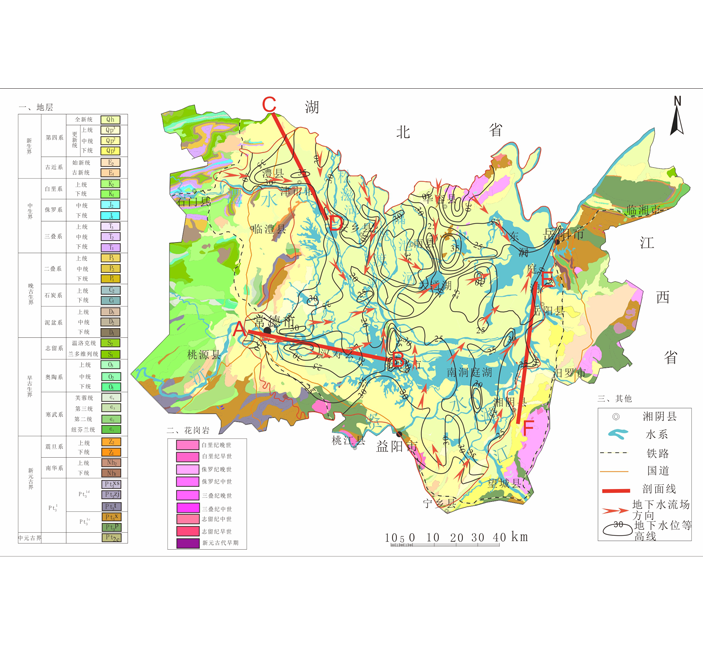

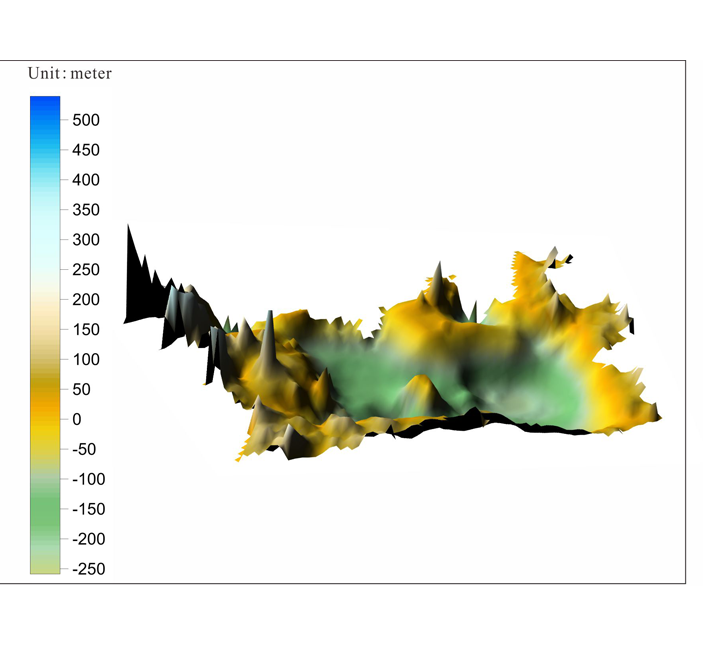

近年來�,本團隊成員在收集的近200個鉆孔資料的基礎上�,構建了湖區三維地質結構模型,深入開展庭湖區地下水系統研究�。本團隊首次提出了“洞庭湖區構造控水”理論�,并基于此理論開展了洞庭湖區地下水系統劃分�,從宏觀上揭示了洞庭湖區地下水的補、徑、排機制�。以洞庭湖地下水系統研究成果為基礎�,借助于湖區多次地下水環境調查數據�,深入開展了洞庭湖區地下水環境演化研究。團隊提出了“洞庭湖區地下水氧化還原分帶”理論,并基于此理論開展了洞庭湖區水質因子的時空演變規律研究。最后�,綜合地下水文過程和地下水環境演化的研究成果�,同時充分考慮湖區水資源供需情勢�,團隊完成了洞庭湖區地下水開發利用區劃研究,得到了“洞庭湖區地下水開發利用分區”成果。目前�,已完成洞庭湖區地下水專題研究報告4份�,在《中國環境科學》�、《吉林大學學報(地球科學版)》等期刊發表相關學術論文3篇,同時研究成果已被廣泛運用到洞庭湖區地下水開發利用與保護的實踐工作中。團隊先后完成岳陽市湘陰縣城自來水廠�、益陽大通湖區河壩自來水廠等多個水廠的地下水源開發設計方案�,同時向省政府提出了“洞庭湖區枯季缺水問題”的“地下水方案”�,取得了良好的經濟社會效益。